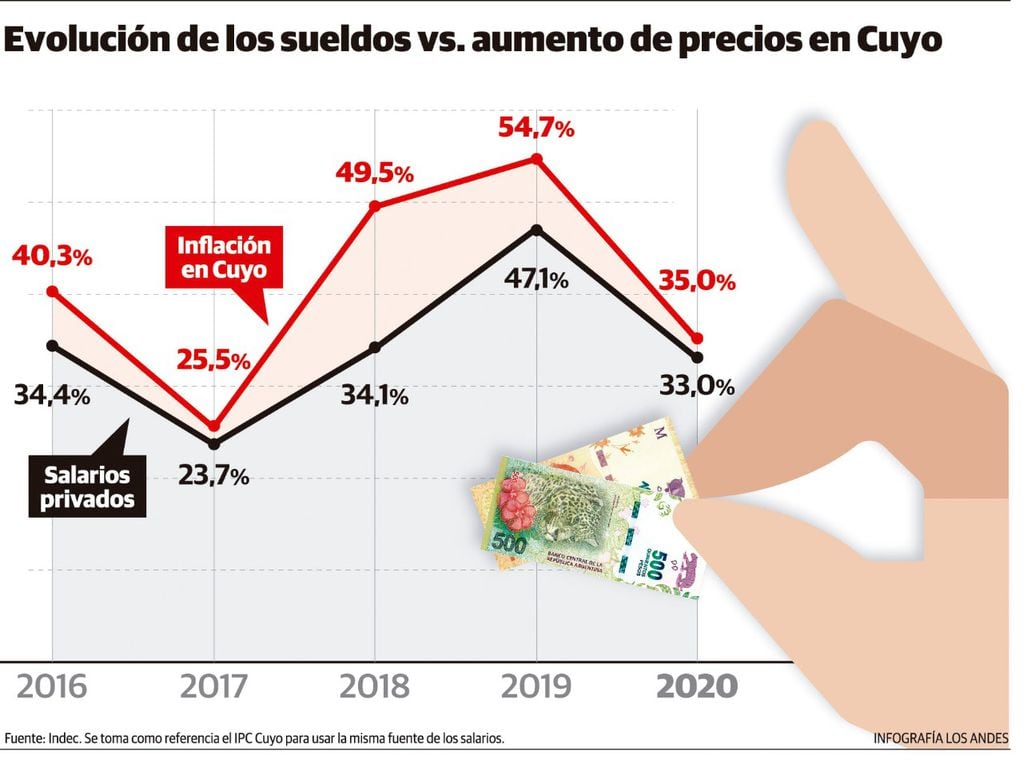

El año cerrará con una pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación de dos puntos porcentuales. Si bien lo primero que se tiende a pensar es que esto se debe a la pandemia, lo cierto es que se trata del quinto año consecutivo en que el sueldo promedio de los mendocinos queda rezagado ante la suba de precios.

Según proyecciones oficiales, la inflación acumulada de Cuyo para 2020 será de 35% mientras que el salario promedio del sector privado registrado alcanzará una suba de 33%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), lo que implica dos puntos de rezago. La diferencia puede no parecer demasiado grande, pero se debe tener en cuenta que se viene de cinco años de atraso: en 2019, los sueldos habían quedado 7,6 puntos por detrás de la suba de precios; en 2018, 15,36; en 2017, 1,8; y en 2016, 5,9 puntos porcentuales.

Hay que ir hasta 2015 para encontrar un momento en el que el aumento salarial promedio superó a la inflación, por 3,8 puntos. Sin embargo, en 2014 y 2013 la situación tampoco fue favorable para los asalariados, que habían perdido 3,3 y 0,2 puntos respectivamente, frente a los precios.

Incertidumbre plena

El panorama del 2021 resulta, como mínimo, incierto. Es que la suba de precios ha estado contenida por el programa que congeló desde marzo el valor de un importante número de productos; por el congelamiento de tarifas, del precio del combustible, del valor de los alquileres y de servicios como Internet y telefonía; y por el control sobre la cotización oficial del dólar, entre otros factores.

Por otra parte, muchas empresas recibieron la ayuda del Estado para pagar salarios a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Estas medidas se irán abandonando en forma paulatina el año próximo lo que, sumado a la emisión monetaria, configura un escenario de probable sostenimiento de la inflación, mientras que es de esperar que las empresas y el Estado prioricen la recuperación, con lo que el ajuste salarial sea modesto.

Jorge Day, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), explicó que los salarios dependen, en primera instancia de la producción, lo que significa que, si las empresas producen y venden más, pueden pagar mejores salarios. No obstante, resaltó que la economía está estancada desde 2012 y que en 2018 y 2019 hubo recesión. En cuanto al 2021, señaló que se espera un leve repunte.

Otro de los factores que interviene es la devaluación. Es que cada vez que el dólar ha subido, el salario ha perdido frente a la inflación. Sectores opositores vaticinan, en tanto, que cada vez que la brecha con el blue se profundiza, las reservas resultan insuficientes -aunque de momento hay- para contener el ajuste de la cotización oficial.

Asimismo, planteó Day, el alto desempleo, que, si bien no llega a los niveles de 2001 y 2002 (alcanza 8,2%), representa un obstáculo para presionar por un aumento de salarios. La pandemia provocó una fuerte caída en los ingresos de las empresas y del Estado que, si bien han ido recuperando facturación y recaudación, han quedado desfinanciados. Esto implica que, primero, buscarán sanear sus finanzas y dejarán para más adelante los ajustes salariales más marcados.

La economista Paula Pía Ariet, directora de Gestión Consultores, resaltó que la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados es más evidente frente al avance del valor de la canasta básica. Llega un punto, señaló, en que las familias ya no tienen margen para hacer reemplazo de marcas y por eso crecen la pobreza y la indigencia.

De hecho, hace unos días, se conoció que, en el tercer trimestre de 2020, 50% de los hogares de los principales conglomerados urbanos del país, entre los que se encuentra el Gran Mendoza, no pudo cubrir la canasta básica total (que fija la línea de pobreza). Es que la mitad de ellos tuvo ingresos mensuales por debajo de los $ 25 mil. El dato surge del informe de Evolución de la Distribución del Ingreso, en base a la encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

Ariet explicó que el salario privado tuvo una recuperación en enero, febrero y marzo, porque los $ 4 mil que estableció por decreto el Gobierno nacional, significaron una variación porcentual importante en los sueldos más bajos. Luego, cayó de modo marcado durante la pandemia, ya que muchas personas dejaron de percibir ítems como horas extras o nocturnas, y sólo cobraron el básico e, incluso, a quienes trabajaban en sectores no esenciales y las empresas cerraron por unos meses, se les pagó el 75% del básico de convenio.

La economista indicó que es difícil anticipar qué puede suceder el año próximo porque todas las compañías están midiendo el corto plazo. Esto, porque no saben si la pandemia va a afectar el consumo interno y externo, y, con eso, las exportaciones. Además, el Estado tiene necesidad de ingresos y en 2021 hay elecciones, con lo que se suelen realizar obras, pero no acceder al mercado de capitales, porque no cerró el acuerdo con el FMI.

La emisión monetaria, agregó Ariet, genera inflación y hay dudas sobre cuánto tiempo más se podrá contener el dólar. Todo esto genera una incertidumbre, que desalienta las inversiones.

Por su parte, el economista Carlos Rodríguez resaltó que esa pérdida del poder adquisitivo que muestran los datos oficiales se refiere sólo al sector privado formal, pero que seguramente en el informal el retraso es mucho mayor. Además, señaló, se debe considerar que ha sido importante la reducción de puestos de trabajo.

Para Rodríguez la situación, de cara al futuro, es compleja, porque es posible que se produzca un rebote de la economía, pero no será un crecimiento real, sino una recuperación tras el desplome. La inflación, en tanto, tenderá a mantener el piso de 3% mensual, pero también se puede acelerar.

Otro factor que preocupa es el crecimiento marcado de la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central: los pases de otras entidades bancarias se incrementaron cuatro veces en 2020 y las Leliq se duplicaron. Para contener la inflación que esto puede generar, detalló, han estado transformando parte de esos pesos en bonos con tasas del 16 a 17% anual en dólares, lo que es riesgoso.

Rodríguez recordó que tanto el esquema tarifario como el dólar están contenidos y sumó que el control de la cotización se ha generado, en parte, restringiendo importaciones, tanto de bienes finales como intermedios. Esto último, subrayó, puede generar desabastecimiento de la cadena productiva y limitar las posibilidades de expansión de la economía.

A este panorama se debe agregar que no se sabe qué ocurrirá con la pandemia y si se deberá continuar con las restricciones que aún generan que la actividad en sectores como gastronomía, hotelería, espectáculos y transporte de pasajeros estén muy limitados.

Pero Rodríguez señaló que esta pérdida del poder adquisitivo responde también a un estancamiento estructural, que ya tiene varios años, y que requiere de reformas estructurales.

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/C7TD5ODR3FAMJP4EX6X4SXEN24.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/2AISYUDJ2FF3VATBSBTAK4GCBE.JPG)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/FO3LMS3375D5FPFUE66B7GL6VI.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/LC3J2UQRJZBSNGE6LTFUVDFPSE.jpeg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/WHMTEUIPHJBWZLANLKOXXGDN2A.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/T5YUQDZ2ORHUJBDFMV4UIIYAJE.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/GCGMJS55QVHLNC5ALW3XJ7LWRQ.jpeg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/OKJIEP4ET5FLTFVZC3XVSHKZQY.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/TQEM7J3YYBBFBFT3PCRGWHYM4Q.jpeg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/2Q7YCXMMVJCL3KWQKAYV76G7RE.jpeg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/WOZEWGDKTRE63JYBRFDAK5GUNQ.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/US5ZDLTJ5VCYFOFZNR4TDZLYCY.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/Z7KD44ATJZBKPL6MAIXVSLOE4Q.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/3JHUXL3VPRG7TAJWOHVU6AYCSQ.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/NOFRJ6MD4VDPNLQEYZZUINBVFQ.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/C2JPYP4VH5GARH2AKPN2HQ24DQ.png)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/CF3R2DXTNFCV5LEGN37WIT5SI4.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/PRBH4CUJFZEVTK7JO6K5Y4Q3VU.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/XFBBAQA2XBE2FCPYK3AB2IHYIA.jpg)